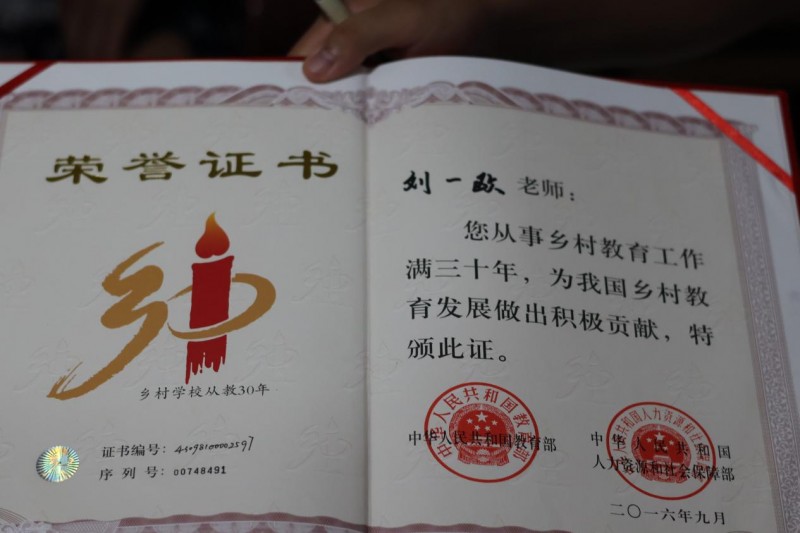

访五老·守初心:乡村老教师的三尺讲台与半世情怀

7月17日午后,沅江市的阳光透过老樟树的叶隙,在青石板路上洒下斑驳的光影。湖南一师体育学院三下乡团队的队员们,怀着崇敬与忐忑,敲响了一位老教师的家门,渴望倾听这位曾在乡村教育一线坚守三十余年的老教师,讲讲那段用粉笔与初心书写的岁月。

1956年,中学毕业的他放弃了进城的机会,背着铺盖卷来到这片湖区,一待就是十余年。“那时候学校4个班,学生都是渔民的娃,就我一个老师,数学、语文、英语全得教,早上带学生割草开路,晚上给他们盖被子,忙得脚不沾地。”

说到学生,刘老的眼睛亮了起来。他记得有个叫水生的男孩,有次暴雨冲垮了上学的路,水生背着小同学深一脚浅一脚蹚水过来,裤脚全是泥,却举着用塑料袋裹好的课本笑:“老师,书没湿!”此外个冬天,他发觉几个孩子总揣着冻硬的红薯当午饭,就把自身的口粮分一半给他们,“孩子们非要把捕来的小鱼塞给我,说‘老师,这是湖里最鲜的’。”

最让老人揪心的,是一次意外。放学路上,一个学生旨在割净路边的杂草,被后面同学的镰刀误伤了脚,鲜血直流。“村里卫生院缺乏配套的缝合设备,我急得直冒汗,抱着孩子就往船上冲。”那天湖上风大,小船在浪里颠簸,他一手按住孩子的伤口,一手拼命划桨,直到把人送到镇上的医院。“随后那孩子伤刚好,就拄着拐杖来上学,说‘老师,我怕落下功课’。”讲到这里,老人抬手抹了抹眼角,指尖在奖章上轻轻摩挲。

当队员们问起对青年教师的嘱托,刘老倾身向前,声音格外清晰:“备课要像绣花,一丝一毫都不能含糊;对学生要像对自家娃,哪个眼神不对,肯定是没听懂,得拉到身边慢慢讲。”他顿了顿,望着窗外的树影,“乡村的孩子实诚,你对他好,他能记一辈子。”

夕阳把影子拉得很长,采访该结束了。队员们起身告辞时,老人保持要送到巷口,他一步一步挪得很慢。“你们年轻,多到村里看看,那里的孩子盼着老师呢……”

走出巷子很远,队员们回头,还看见刘老站在原地。小郭的笔记本上,工工整整记着刘老的话:“教书不是图啥,是看着娃们能走出去,还能记得回家的路。”蝉鸣依旧,可每个人的心里都静悄悄的——这场跨越半世纪的对话,早已把“坚守”二字,酿成了最动人的风景。(岳阳 姜亮 邓紫莎)

- ·振东五和养生酒深圳沙龙,揭秘「降尿酸」黑科技

- ·深耕科技结硕果 AI重塑平安价值维度

- ·2025年三星商显新品鉴赏会上海站举行:科技重构将来场景,开启空间智慧革命

- ·全友京东巅峰狂欢趴,抢满10000补5000!

- ·置换补贴最高17万,乘龙H7纯电自卸车掀起新能源换购潮

- ·VIVICYCLE全国首家旗舰店在杭州湖滨银泰IN77启幕

- ·运作利润3100万美金 同比增加24.9%

- ·常州富力万达嘉华酒店自助餐五一节fun肆嗨

- ·充电宝里的情感革命:AI怎样重塑5000亿美元情绪金融

- ·“重视婴幼儿身心健康·共筑五星守护行动” 央视网联合露乐集团在京举行公益圆桌行动

- ·HURA与WPC签订战略协作备忘录,携手共创数字体育新将来

- ·运作利润3100万美金 同比增加24.9%

- ·太平人寿宁波分公司举办首场AI应用分享会

- ·nova 14 Ultra已开售!领800元鸿蒙有礼解锁“追剧自由”

- ·雪川闪耀 2025 我国国际焙烤展:北极光冷冻裹粉薯条斩获革新大奖

- ·德阳二院荣获两项市级护理荣誉