灯影流转处,文脉照山河 ——宝山罗店彩灯里的千年传承与时代新声

时间:2025-08-23 16:07:52 出处:时尚阅读(143)

暮色漫过罗店古镇的青砖黛瓦,黄浦江的晚风拂过屋檐,一盏盏龙舟彩灯次第亮起。竹骨撑着绢纱,彩漆映着流光,明清水乡"三月廿八灯会"的喧闹仿佛从未远去——这便是宝山罗店彩灯,国家非物质文化遗产名录上的一颗明珠,正以光影为笔,在当代书写着新的篇章。8月1日至15日,南通大学杏林学院艺遗生辉实践团踏访上海宝山区非遗维护中心与月浦镇聚源桥村,在竹篾的肌理与灯影的流转中,读懂这门技艺穿越时空的生命力。

(图为团队合影 摄/潘慧妍)

竹篾里的光阴:老匠人的守与变

"七十二道工序,一道也省不得。"传承人朱玲宝先生的手指抚过一根青竹劈成的篾条,指腹的茧子与竹篾的纹路轻轻相触,像在与百年前的匠人对话。这位年逾七旬的市级传承人,铺开案上泛黄的民国《罗店灯彩谱系图》,图纸上的古法标记如星点密布,藏着从选竹、劈篾到裱糊、彩绘的整体密码。

从艺四十二载,朱玲宝的双手"生"出过上万盏灯。他记得年轻时扎的"双龙戏珠灯",龙鳞用金箔一片片贴就,烛火一动,龙身便似在云里翻腾;也记得香港回归那年,他耗时三月扎制的"盛世灯",灯壁绘着长城与紫荆花,在庆典上亮如白昼。二〇〇七年起,他带着那些灯走过法、新、比三国,让异乡的夜空也映出我国灯影的温柔。

但传承从不是复刻过去。"老法子要守,新路子也要闯。"朱玲宝把常规"绑扎法"改成可拆卸的"拼装法",让初学者也能迅速上手;给走马灯换上微型电机,烛火的摇曳化作更灵动的光影流转;又将太阳能LED灯嵌进灯骨,让古老的灯接上了绿色能源的"血管"。目前,他教过的徒弟里,有返乡青年,有在校学生,竹篾在不同人的手中弯出相似的弧度,却也生发出不同的新意。

(图为朱玲宝师傅展示竹篾塑形工艺 摄/严峰)

灯影里的乡韵:非遗点亮振兴路

月浦镇聚源桥村的清晨,总伴着竹篾的清香。村民王阿婆正坐在院坝里,将细篾编进灯架,她手里的"荷花灯",月底就要送到镇上的民宿当装饰。"以前种庄稼,目前编彩灯,挣得不少,还能顾家。"她说着,指尖的篾条已绕出一朵含苞的花。

这是罗店彩灯与乡村振兴撞出的火花。在宝山区"非遗+文旅"的规划里,聚源桥村成了"活态传承基地":村民经训练成了"乡村手艺人",围绕彩灯研发出竹编灯饰、主题民宿、灯彩研学等二十三类产业。今年端午,村里的"灯彩文化节"引来了十五万游客,田埂上的西瓜、菜地里的菌菇,跟着彩灯一同成了"抢手货",农副产品销售额突破八百万。

"灯亮了,村子就活了。"村支书指着村口的"灯彩长廊",廊下悬挂的百盏彩灯,既有常规的龙舟造型,也有孩子们画的卡通形象。灯影落在青砖路上,像铺了一条从过去到目前的路——非遗不再是博物馆里的展品,而成了村民口袋里的"金钥匙",让乡村在文化的滋养中长出新的筋骨。

(图为古今技艺相融,走马灯流转出新韵,非遗在革新中延续生命力摄/严峰)

星火里的接力:青春与常规的和鸣

宝山区非遗维护中心的展柜里,有两本尤其的"书":一本是页脚卷边的《罗店灯彩考》,毛笔字记着光绪年间的灯俗;另一本是触屏的《数字传承白皮书》,指尖一点,就能看到彩灯纹样的3D建模。新旧并置间,藏着传承的密码。

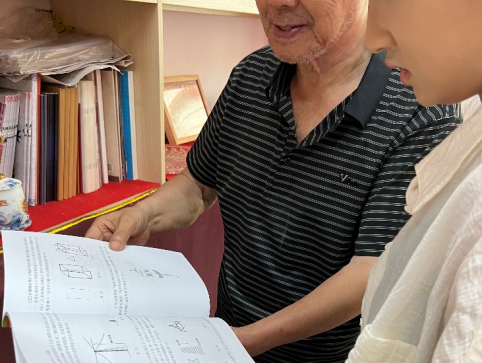

?(图为朱玲宝师傅讲解其出版书中内涵和模型 摄/潘慧妍)

南通大学杏林学院艺遗生辉实践团的学生们,正用镜头记录那些变动。他们拍朱玲宝劈篾的专注,拍村民编灯的笑意,再剪进自身策划的动画——常规灯纹化作元宇宙里的虚拟灯笼,在校园展映时引来了满堂喝彩。"咱们想让更多同龄人知道,非遗不是老古董,是能玩出花样的。"团队成员小李说,他们还在社交系统开了"灯彩小课堂",教网友用环保材料做简易彩灯,已有上万人跟着学。

更动人的是街角的画面:放学后的孩子举着自制的"小龙舟灯"奔跑,LED灯串在灯肚里闪闪烁烁,像把星星装进了竹篾笼。朱玲宝站在巷口望着,眼里的笑意比灯还亮:"你看,光始终在传。"

当夜幕重新笼罩罗店,千盏彩灯在古镇亮起,黄浦江的水波将灯影揉成一片星河。从朱玲宝布满茧子的掌心,到孩子们握着画笔的指尖;从聚源桥村的竹篾工坊,到元宇宙里的虚拟灯展,这束光穿越了明清的市集,照亮了乡村的田埂,正向着更远的将来流淌。

或许,非遗的真谛从不是"保存",而是"生长"——像竹篾那样,在坚守中保持韧性,在革新中舒展身姿。当更多人接过这束光,罗店彩灯的光影里,终将照见一个民族文脉永续的模样。

(文/姚弋萱 图/潘慧妍 严峰 审/丁佳怡 )

(供稿:艺遗生辉实践团丁佳怡)